お金はいつ増えるのか ~ 利用者境界図の提案

はじめに

前回の記事では、マネタリーベースやマネーストックのような「お金の総量」は利用者だけを対象にして計数しているという話をしました。

今回は、そのような「お金の総量」はいつ増えるのか、そしていつ減るのかという話です。

結論から言えば、利用者以外の経済主体から利用者にお金が渡されれば「お金の総量」が増え、逆に利用者から利用者以外の経済主体にお金が渡されれば「お金の総量」は減ります。

お金は保有されるか受け渡されるかのどちらかしかなく、お金それ自体が増減することはないのですから当然ですよね。

利用者同士の間でお金が受け渡されたり、利用者以外の経済主体同士の間でお金が受け渡された場合には「お金の総量」は増減しません。

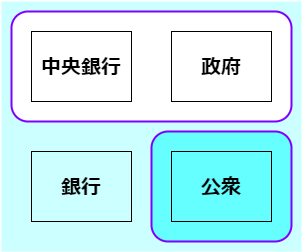

利用者境界線

利用者とそれ以外の間に線を引いたとすると、この線を越えてお金が移動した時にお金が増減するわけです。

この線のことを利用者境界線と呼ぶことにしましょう。

利用者境界線を図で示せばこうなります。

境界線を越えて利用者側にお金が移動すれば利用者が保有するお金の量が増え、利用者側から境界線を越えてお金が移動すれば利用者が保有するお金の量が減ります。

当たり前の話ですよね。

マネタリーベースの増減

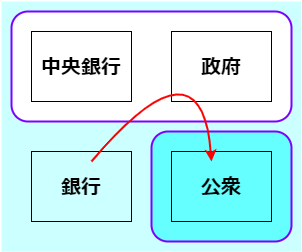

マネタリーベースを見る場合の利用者境界線はこうなります。

中央銀行や政府から、銀行や公衆にお金が渡されるとマネタリーベースが増加します。

たとえば、日銀が銀行から国債を買って銀行にお金(日銀当座預金)を渡すと、マネタリーベースが増加します。

そして逆に、銀行や公衆から中央銀行や政府にお金が渡されるとマネタリーベースが減少します。

たとえば、家計が政府に税金を支払えばマネタリーベースが減少します。

マネーストックの増減

マネーストックを見る場合の利用者境界線はこうなります。

銀行や政府から、公衆にお金が渡されるとマネーストックが増加します。

たとえば、銀行が民間企業にお金を貸すとマネーストックが増加します。

そして逆に、公衆から銀行や政府にお金が渡されるとマネーストックが減少します。

たとえば、民間企業が銀行にお金を返済したり金利を支払ったりするとマネーストックが減少します。

利用者側を囲うか、それ以外を囲うか

これらの図を見てちょっと気になった方も居るかも知れませんが、マネタリーベースの図では発行者側が線で囲われているのに対して、マネーストックの図では利用者側が線で囲われているのは何故でしょうか。

これは、どこまでを利用者に含めるかという定義の違いを反映しているのです。

具体的に言うと、マネタリーベースの場合は統合政府(中央銀行+政府)以外の経済主体は全て利用者と考えています。

この4つの経済主体以外に非居住者、つまり外国人や外国法人という経済主体があるのですが、日本円の現金を外国人が保有していてもマネタリーベースに含まれるのです。

それに対して、マネーストックの場合は非居住者を利用者から除外しています。

つまり、国内の個人や企業、地方政府等だけを利用者と考えているため、公衆を線で囲っているわけです。

2つの境界線を1つの図に

2つの利用者境界線を1つの図で表現するとこうなります。

政府が家計に年金を支給すると、両方の境界線を超えますから、マネーストックとマネタリーベースの双方が増加します。

逆に、家計や企業が税金を政府に納めると、これも両方の境界線を越えますから、マネーストックとマネタリーベースの双方が減少するわけです。

簡単ですよね。

一方、銀行が政府にお金を貸す場合にはマネタリーベースの利用者境界線しか越えませんから、マネタリーベースは減少しますがマネーストックは増減しないということが分かります。

銀行が民間企業にお金を貸す場合にはマネーストックの利用者境界線しか越えませんから、マネタリーベースは増減せずマネーストックが増加します。

応用

政府が発行した国債を銀行が買って、つまり銀行が政府にお金を貸して、そのお金を政府が公衆に支出した場合にはどうなるでしょうか。

お金が銀行から政府へ、さらに公衆へと移動します。

図にするとこうです。

お金はマネタリーベースの利用者側から境界線を越えるのでマネタリーベースが減少し、さらにもう一度境界線を越えて利用者側に戻りますのでマネタリーベースが増加し、結局行って来いでマネタリーベースは増減しません。

そして、マネーストックの利用者境界線を越えて利用者側に移動しますから、マネーストックは増加します。

このように、利用者境界線を描いた図*3を使うと、仕訳やBSを使わなくても簡単にマネタリーベースやマネーストックの増減が分かります。

まとめ

- お金が利用者以外の経済主体から利用者に渡されれば「お金の総量」は増加する

- お金が利用者から利用者以外の経済主体に渡されれば「お金の総量」は減少する

- マネタリーベースの利用者は日銀と政府以外の経済主体

- マネーストックの利用者は公衆(国内の家計、企業、地方政府など)

次回の記事では、お金が受け渡しされるのはどんな時なのかを掘り下げます。